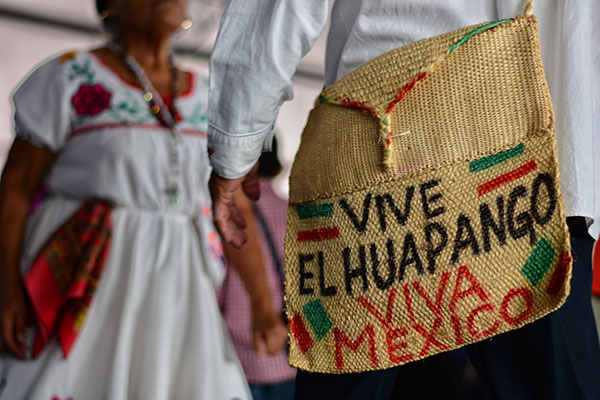

Hidalgo, un mosaico cultural vivo

Por Alejandra Zamora Canales,

con información del Atlas de los Pueblos Indígenas de México,

Fotografía: Alejandra Zamora Canales

De acuerdo con información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el estado de Hidalgo cuenta con la presencia de tres grandes pueblos indígenas: otomíes, nahuas y tepehuas, los cuales se ubican en la zona norte, sur y occidente de la entidad. Cada uno de estos grupos indígenas se distingue por sus expresiones culturales, como tipos de textiles, platillos, lengua, festividades, rituales, danzas, música y arte.

El pueblo Nahua de Hidalgo se concentra en la región huasteca, abarcando los municipios de Huejutla de Reyes, San Felipe Orizatlán, Huautla, Yahualica, Atlapexco y Xochiatipan. Aunque también tiene presencia en la zona centro y norte de la entidad, en municipios como Tlanchinol, Tepehuacán de Guerrero, Zimapán y Tianguistengo, así como al sureste, en Acaxochitlán.

La diversidad cultural en el pueblo nahua es notable, en parte debido a su llegada tardía a la región en dos etapas: la primera en el año 800 d. C., durante el periodo epiclásico; y la segunda, con la expansión del imperio azteca en el año 1400 d. C. Su asentamiento en tierras donde ya vivían otros pueblos originarios generó un mosaico cultural, que pese a similitudes con otros grupos como el tenek, ubicado en San Luis Potosí, o con los otomíes y tepehuas, ubicados al sur del estado hidalguense, presenta características propias que los distingue.

Una de las festividades nahuas más representativas es el Xantolo, mejor conocida como “Fiesta de las Ánimas”, celebración que inicia desde el mes de septiembre con los festejos a San Miguel Arcángel para culminar el 02 de noviembre con el encendido de velas para el ánima sola.

Como parte de esta fiesta, se realizan danzas en cuadrillas, compuestas en su mayoría por hombres vestidos de mujeres con trajes típicos y diablos que portan máscaras de madera tallada para eludir a la muerte que ronda. En los hogares huastecos, se colocan altares y ofrendas adornadas con ceras naranjas, que son las velas tradicionales, las figurillas de barro cocido, pan típico de la región colgado en arcos y hojas de plátano.

A su vez, las familias suelen visitar los panteones para compartir platillos tradicionales como el zacahuil, el pan y el chocolate de agua con sus seres queridos fallecidos y otros integrantes de la comunidad indígena. El panteón de Macuxtepetla, en el municipio de Huejutla de Reyes, es considerado el último panteón indígena de la zona, el cual reúne a las y los nahuas de la región cada 01 y 02 de noviembre.

En el estado de Hidalgo se concentra la mayor población otomí de México, la cual se autodenomina como hñähñü, que significa “los que hablan la lengua nasal” o “los que hablan dos lenguas". Este pueblo se encuentra distribuido principalmente en lo que se conoce como Valle del Mezquital, una región conformada por los municipios del occidente del estado, como Ixmiquilpan, Tula de Allende, Francisco I. Madero, Tecozautla, Nopala de Villagrán, Huichapan, Atitalaquia, Santiago de Anaya, entre otros.

El pueblo otomí tiene una larga historia de lucha por liberarse de la opresión de distintos grupos como los azteca, españoles, chichimecas, misioneros, latifundistas, independentistas, entre otros. Durante el siglo XVII, los conquistadores ocuparon sus tierras y los misioneros se establecieron para iniciar la evangelización de la zona, lo que provocó que, en el siglo XVIII, se expulsara al pueblo a zonas áridas y marginales.

El movimiento de independencia no mejoró su situación, debido a que la población indígena se mantuvo relegada como peones en los latifundios. Estas tierras pasaron de ser propiedad de los españoles peninsulares a los criollos y mestizos. Durante los momentos más álgidos de la guerra, se reclutó a la fuerza al pueblo otomí, el cual fue trasladado a Tulancingo para servir en el conflicto. Sin embargo, mantuvieron su lengua y crearon su propia cosmovisión, danzas, cantos y arte marcado por el sincretismo.

La cocina del pueblo otomí del Valle del Mezquital es uno de sus legados vivos más importantes, la cual está marcada por el calendario agrícola. Dependiendo de los ciclos de siembra y cosecha, son los ingredientes que predominarán en las diferentes temporadas. Durante la primavera, se tendrán platillos donde predominan las plantas verdes, cactáceas, flores e insectos, mientras que en el invierno se consumen granos, conservas y alimentos secos.

La gastronomía de esta zona ha ganado notoriedad durante los últimos años y se ha generado una de las muestras más importantes de nuestro estado en el municipio de Santiago de Anaya, donde gente de distintas latitudes se reúne para probar platillos peculiares como ensalada de nopales con caracoles, agua de pirul, pastel de maíz negro y gallina de rancho con escamoles, flor de palma y salsa de nuez.

Mientras tanto, su principal producción artesanal son los textiles elaborados en telar de cintura, los cuales se realizan a partir del ixtle, fibra de maguey. A su vez, se emplea el carrizo para la fabricación de macetas, canastos y sonajas en forma de paloma.

Existen dos tipos de bordados característicos de este pueblo originario. Uno es aquel que se realiza en el Valle del Mezquital y es conocido como “Flor y Canto”, el cual fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad por el Congreso local en el 2022. Con esta acción, se busca proteger el trabajo, iconografía y técnicas ancestrales de las artesanas de la región ante la amenaza de diseñadores o empresas ajenas a la región que buscan apropiarse de manera ilegal de estos saberes.

El segundo bordado es el tenango que se realiza en la Sierra Otomí-Tepehua, que abarca los municipios de Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla, el cual representa la cosmovisión, ceremonias, fiestas y tradiciones de su pueblo a través de distintos animales, como la paloma, que es considerada como el emisario del sol; el venado, como el protector de los cerros y las milpas, el cual es portador de riquezas; así como una gran variedad de plantas y flores.

Enclavado en las montañas de la sierra oriente de Hidalgo, se asentó el pueblo tepehua, el cual es el de menor distribución en el estado y solo se encuentra entre los límites de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo. Por ello, se sabe que estuvieron asentados en pueblos totonacas, sin embargo, sufrieron de múltiples desplazamientos debido a la llegada de los españoles, la escasez de recursos y la violencia de la Revolución Mexicana.

La celebración más concurrida es el Carnaval, el cual inicia el Miércoles de Ceniza y termina ocho días después con la octava. Entre los personajes que participan en los festejos destacan los comanches, quienes portan un traje tapizado de miles de corcholatas de cerveza aplastadas, un cinturón de cascabeles de hierro, un abundante tocado de plumas y, algunas veces, se lleva una máscara de manta de cielo pintada a mano, así como un arco y flechas.

Durante los festejos del carnaval se celebra a Akmosnó o El Diablo. El pueblo tepehua considera que esta deidad maligna debe ser venerada durante estas fechas para poder apaciguarla y evitar sus desdichas. Entre los rituales que se realizan para ello, se encuentra “La danza del fuego”, única en el municipio de Huehuetla, que se lleva a cabo por un grupo de hombres, quienes deben cruzar con los pies descalzos un camino de fuego para extinguir las llamas.

Esta danza ritual tiene como objetivo purificar al ser humano a través del fuego, elemento considerado sagrado debido a su naturaleza de quemar todo lo negativo para transformarlo en algo positivo. Para lograr la hazaña, los danzantes deben invocar a los ancestros para brindarles su guía y protección ante la prueba que habrán de realizar.